―― この度は受賞、おめでとうございます。まず、どのようなきっかけで応募されたか教えて下さい。

畠中 学生の頃にもクラス全員でSNDCに応募しようという授業があったのですが、そのときは一次審査も通過しませんでした。社会人になって経験を積んだ上で改めて挑戦したいと思い、今回応募しました。普段はプロダクトデザイン事務所で働いていて、日用品や照明、バッグまで幅広く携わっています。今、働き始めて4年目です。

―― 今回のテーマは「つながるしるし」でしたが、どのように解釈されましたか?

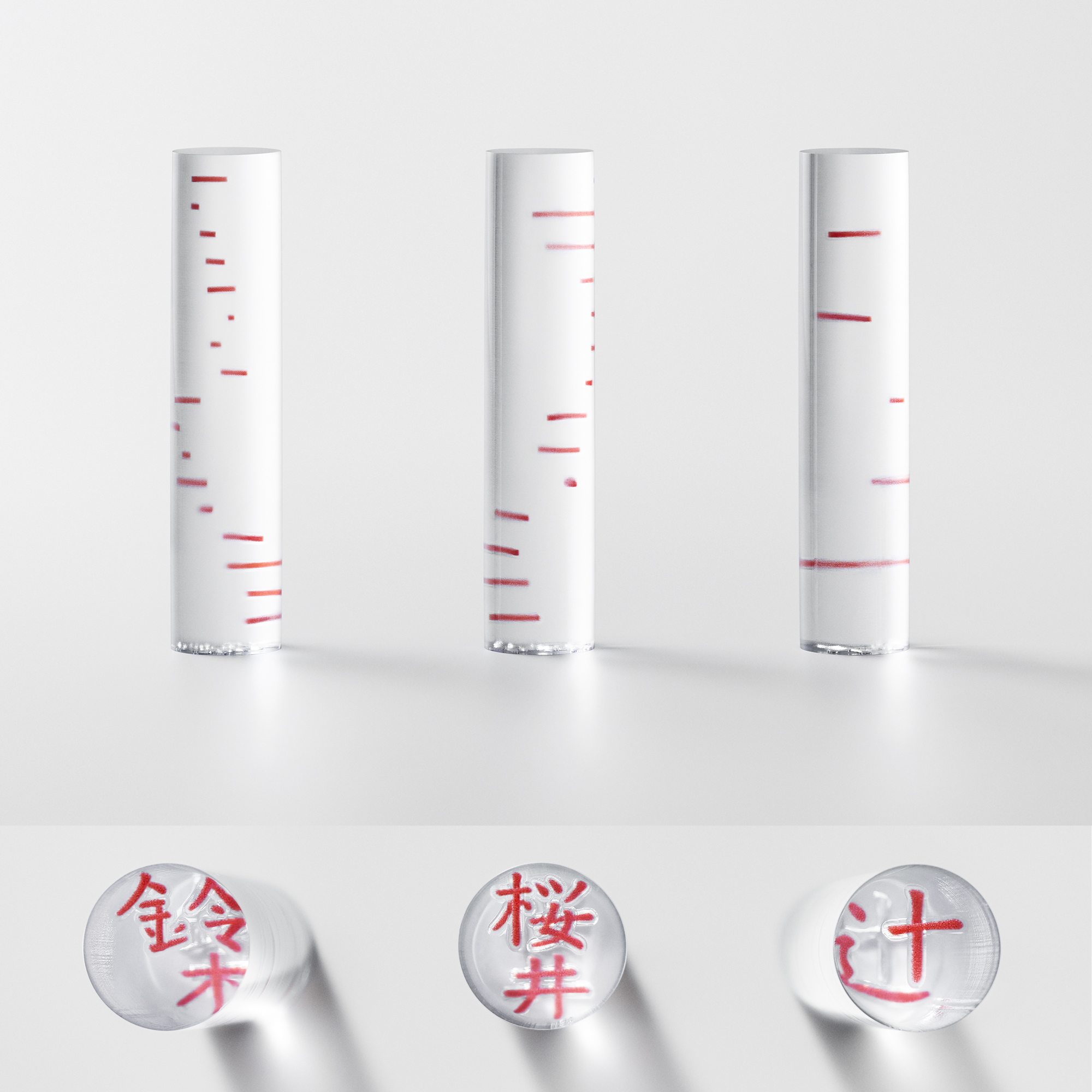

畠中 「つながる」という言葉を見たとき、ある一つの形のつながりがほどける瞬間を想像しました。たとえば、桜の花が散っていく風景や、打ち上がった花火が夜空に消えていくような光景です。そこに儚い美しさがあると思いました。そういった、つながりにおける「つながっていない」部分を表したいと思ったのが提案のきっかけです。「hitohira」というタイトルは、日本語で「ことば」は「言の葉」と書くように、ゆらゆらと舞う木の葉のような軽やかさを与えたいと思い、名付けました。

―― 具体的なアイデアはどのように浮かびましたか?

畠中 つながりがほどける瞬間をずっと考えていたとき、ハンコのスケッチを書いていたら、印影にある名前自体がつながっていることに気づき、最終的なアイデアにたどり着きました。思いつくまでは早かったです。「ハンコのなかにおけるつながり」を意識していました。最初に考えていた、桜が散っているような風景を閉じ込めたように見えるところが気に入っています。

―― 作品完成まで、試行錯誤したところや苦労したところがあれば教えてください。

畠中

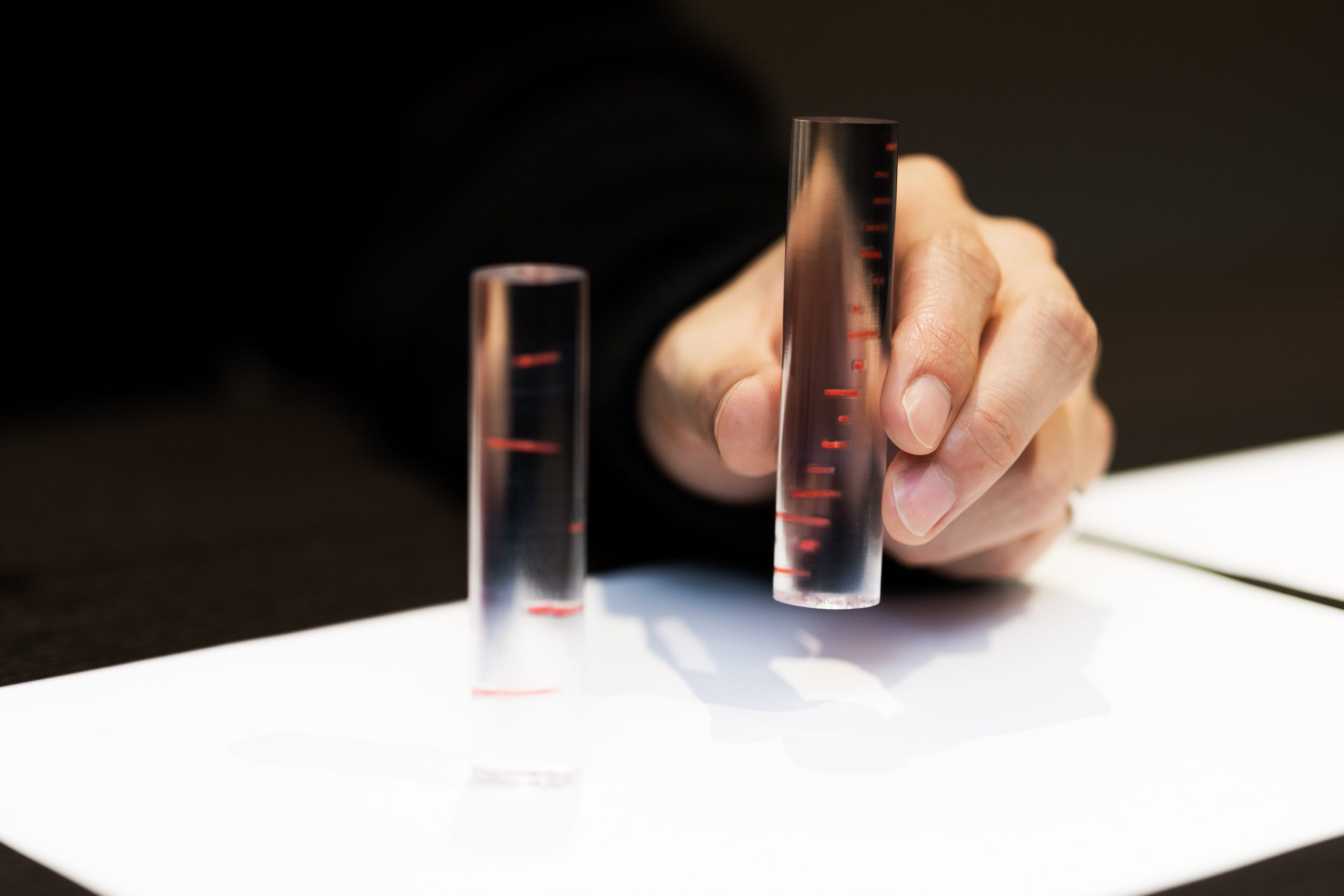

一番苦労したのは制作方法の検討です。一次審査のときは、文字のパーツをアクリル封入しようと考えていましたが、複数の工場やアクリルメーカーに相談しても難しいという反応でした。仮に作れたとしてもハンコとして現実的ではない価格になってしまうため、他の方法を探していたところ、インクジェット方式の3Dプリンターを知りました。結果として制作コストも下がり、完成度も高くなり、より現実的な提案にすることができたと思います。

また、一次審査から最終審査までに与えられた時間で、アクリル封入を試すとしたら一回しか作れないことがわかっていたのも大きな理由の一つです。3Dプリンターの場合は10日間ほどで届くので、複数試作が作れることがわかり、舵を切りました。SNDCは製品化の可能性もあるコンペなので、より製品として現実的な方法を選びたかったのもあります。最終的に提出したのは4回目の試作品です。最初に実物を確認できたときは、テンションが上がりましたが、どうしても3Dプリンターは積層跡が出てしまうので、紙やすりで手で20000番手まで磨きました。仕事帰りに一本につき5日間ほどかけて磨き上げました。

―― 制作の際に意識した部分はどこですか?

畠中

漢字の一画一画を書き順通りに入れることで、文字の流れや美しさを意識しました。モックにある3つの苗字は、桜のイメージから桜井、一文字で辻、あとは有名な苗字として鈴木を選んでいます。審査員の方々の苗字なども作ってみましたが、最終的には提出しませんでした。

こだわったのは、ハンコのサイズ感ですね。普通のハンコよりも大きいのですが、空間に置かれたときに、インテリアのオブジェのような印象を与えたいと思いました。ハンコの機能を持ちつつ、その枠組みにとらわれない存在を意識しています。大きすぎてもちょっとハンコとして使いづらいし、小さいと存在感が薄れるし制作上難しいので、いろいろな大きさを実際に作って検討しました。

このハンコは一般的な凸型ではなく凹型なのですが、浮かんでいる文字が朱色なのは「印面の朱肉がついていない部分」が浮かんでいるというイメージからです。中に浮かぶ文字の線の厚みも悩みました。最終的には1ミリにしましたが、0.5〜1.3ミリのものをいくつか試しにつくりました。

―― これから来年度に向けて応募する方へメッセージをお願いします。

畠中 過去の受賞作の作風にとらわれすぎず、自分がやりたいスタイルを貫いて楽しめるのが一番いいと思います。学生時代、コンペに合わせて作品を考えて応募した提案よりも、自分がつくりたいと思ったものを形に残せたときのほうが、デザインとして気持ちのいいものになると思うので。受賞して、周りの人や、家族が喜んでくれたのが一番嬉しかったです。親戚からはお祝いのみかんがたくさん送られてきました(笑)。

―― これからどのようなデザインをしていきたいですか?

畠中 自分自身が「あっ」と思えるような、驚きのあるデザインをしたいです。写真で見るよりも実物を見たときのほうが反応がいいような。身のまわりにある詩的なものごとをすくい取って表現するのが好きなので、そのような作品をつくっていきたいです。

Profile:畠中正太郎

取材・編集:角尾 舞

撮影:寺島由里佳