新製品の開発に携わる際、デザイナーの多くは工場などの生産工程を観察してから企画に取り組みます。実際の現場を知り、背景にある設備や核となる技術を理解することで、問題点を発見できたり、デザインの精度を高めたりできます。

そこで「シヤチハタの捺しごと」と題した新しい企画をはじめます。愛知県稲沢市にあるシヤチハタの自社工場の主な技術や製造機械、そして社内のスペシャリストたちを紹介していきます。シヤチハタの製品のほとんどのパーツは、実は自社工場で生産しています。専門家たちが一つひとつの加工法にこだわり、技術をかけ合わせることで新しい製品が生まれているのです。

本来は応募を検討されている全ての方をお招きするのが理想ですが、各工程や素材のこだわりをここにまとめました。一つでもヒントを見つけていただければ幸いです。

新製品の開発に携わる際、デザイナーの多くは工場などの生産工程を観察してから企画に取り組みます。実際の現場を知り、背景にある設備や核となる技術を理解することで、問題点を発見できたり、デザインの精度を高めたりできます。

そこで「シヤチハタの捺しごと」と題した新しい企画をはじめます。愛知県稲沢市にあるシヤチハタの自社工場の主な技術や製造機械、そして社内のスペシャリストたちを紹介していきます。シヤチハタの製品のほとんどのパーツは、実は自社工場で生産しています。専門家たちが一つひとつの加工法にこだわり、技術をかけ合わせることで新しい製品が生まれているのです。

本来は応募を検討されている全ての方をお招きするのが理想ですが、各工程や素材のこだわりをここにまとめました。一つでもヒントを見つけていただければ幸いです。

1-ハンコの顔。ゴムをつくる。

文字や図柄が彫られるゴムは、ネーム9をはじめとするシヤチハタのほとんどのハンコに欠かせない素材です。このゴムも、インキの種類によって素材や配合を変えています。その数、約20種類。溶剤に強いもの、低温環境でも使えるものなど、用途に合わせた丈夫で使いやすいゴムを練って作ります。 インキの通り道を作るために、シヤチハタのゴムに練り込まれているのは、なんと塩。ゴム素材を板状にした後に、練り込まれた塩をお湯で溶かすことで、インキが染み出るための小さなたくさんの穴が開いたゴム板を作れます。

インキの通り道を作るために、シヤチハタのゴムに練り込まれているのは、なんと塩。ゴム素材を板状にした後に、練り込まれた塩をお湯で溶かすことで、インキが染み出るための小さなたくさんの穴が開いたゴム板を作れます。

2-造形のこだわりを追求するために。

金型をつくる。

ネーム9などの本体部品はプラスチック製ですが、プラスチックパーツを成型するための金型も自社工場で製造しています。良い部品を作るためには、良い金型が必要であると考え、7年ほど前から放電加工機やCNCフライスなどの金型の製造機械を導入しました。 例えば、再生プラスチック素材は不良が出やすい傾向にありますが、金型の工夫でその問題をクリアでき、環境負荷軽減と品質維持の両立ができました。またランナーと呼ばれる成形素材の通り道の形状を変えることで、製造時間やコストの改善もできています。 日常的に使うものだからこそ美しい製品を作りたいという思いから、表面が曇らないようにしたり、パーティングラインの入り方を調整したりと、理想の型を追求しています。

3-丈夫で、効率的に、美しく。

プラスチック部品をつくる。

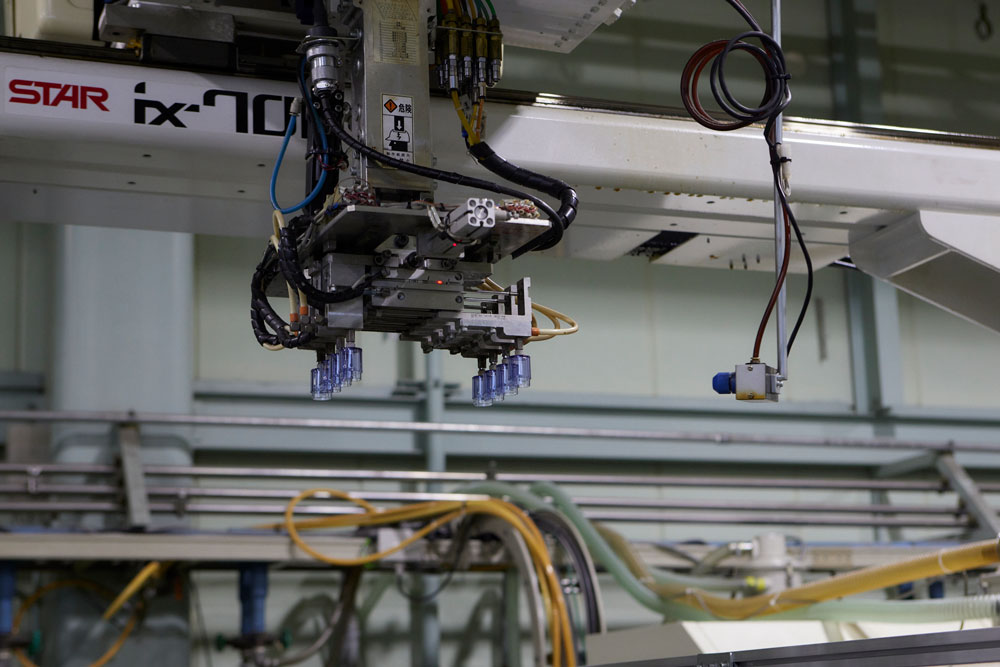

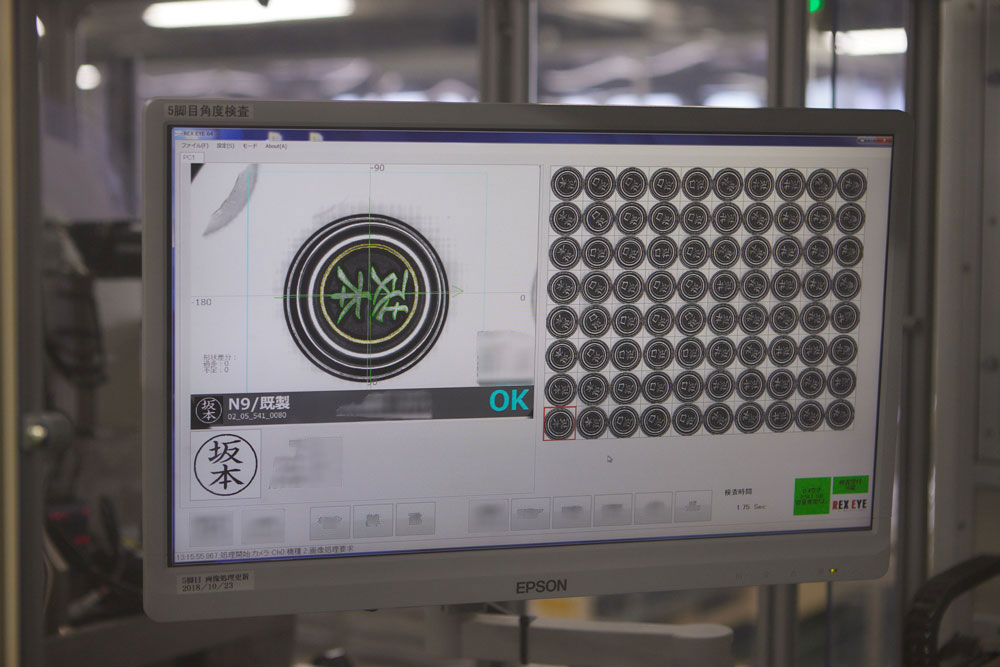

プラスチックは安価で簡素な素材と思われがちですが、加工方法や材料によって仕上がりは大きく異なります。自社工場では耐久性はもちろん、透明度や光沢感などの観点も含めて10種類ほどのプラスチック素材を使い分けています。特にインキによってはプラスチック素材に影響を与えるものもあるため、材料の選定は慎重です。ネーム9には車の部品にも使われるような、PBT樹脂を使用しています。傷がつきにくく、耐久性があること、また企業を代表する製品に使うという点からも、品質的に優れた素材を選んでいます。 組立ラインももちろん自社で持っていますが、珍しい名字や書体などの別注品は一つひとつ人の手で組み上げます。そして製品の小さなエラーを見つけるのも、人の目です。

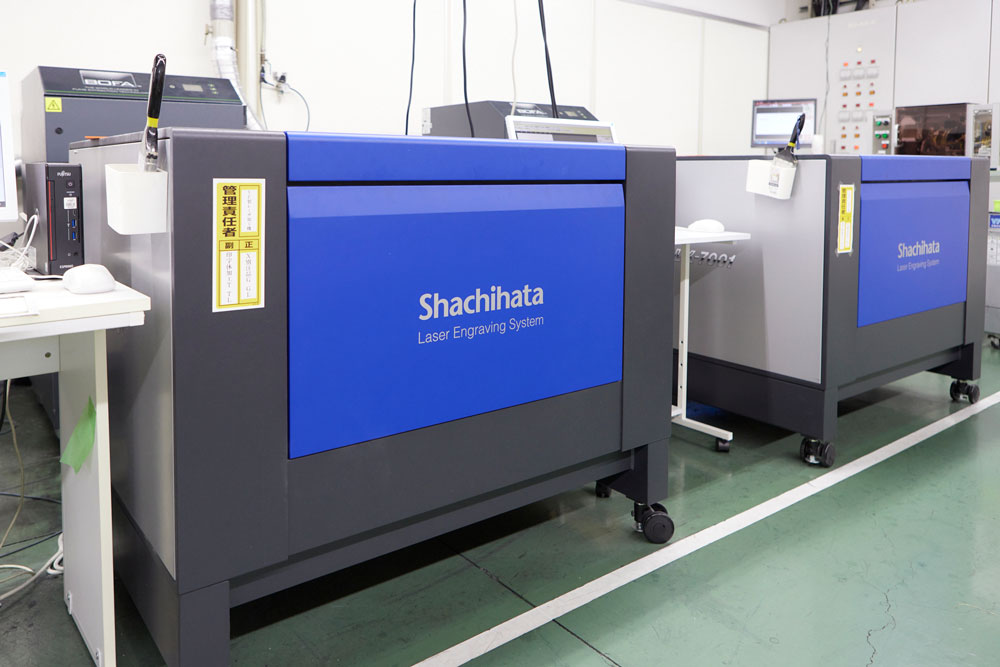

4-別注品もお手の物。レーザー加工でつくる。

かつてはハンコの文字は金型で作っていましたが、現在はほとんどをレーザー加工機で彫っています。これにより在庫の管理がしやすくなり、別注品への対応もしやすくなりました。1990年頃からレーザー加工機での生産は始まりましたが、最初に作れたのは米国でのアルファベットのスタンプ。漢字は線が細かいため、対応に時間がかかったそうです。 レーザー加工機本体も、シヤチハタがオリジナルで開発しています。CO2レーザー加工機と、YAGレーザー加工機を使い分けることで、細かい文字でもキレイに彫れます。

5-新製品開発のかなめ。インキをつくる。

速乾性のもの、金属や濡れたところでも使えるもの。シヤチハタには様々な用途のハンコや筆記具がありますが、そのかなめはインキにあるとも言えます。化学が専門の研究者たちが、さまざまな検証や実験を繰り返しながら、新しいインキの開発をしています。例えばハンコの朱色が素材を変えても同じ色に見えるようにする調整も、彼らの仕事です。同時に、新しいインキの開発から生まれた製品もたくさんあります。 実はSNDCの最終審査の前にも、この研究者たちは関わっています。技術部隊として、アイデアの実現可能性を考えます。「あったらいいな」という夢想だけでは、商品は作れません。理想とする形と現実的な技術の接点を探りながら、新製品の開発は進みます。

6-ハンコとして最適な文字。フォントをつくる。

毎日のように目にしている印刷物や画面上の文字も、誰かが作ったフォントです。シヤチハタはハンコを捺したときにより読みやすくするために、フォントから自社で開発しています。例えば画数の多い漢字の場合、線の太さを変えないとインキで潰れてしまったり、欠けているように見えてしまったりするのです。ハンコにしても視認性の良い文字は低解像度でも見やすいため、テレビのテロップとして採用されたものもあります。 これまで開発したフォントは14種類、ウェイトなども含めると43書体。各書体は最新のJIS基準に合わせて、漢字は1万1千文字ずつ最初に作ります。しかし、戸籍上で人名に使われているものは約5万文字あると言われているため、別注があるたびに対応しています。現在は日本語だけでなく、中国語などのフォントも開発しています。中国では子ども用に使われるような、かわいい書体が最近人気だそうです。 今後、シヤチハタの技術や研究の紹介を、これからも続けていく予定です。もっと掘り下げた内容をお伝えしますので、ご覧いただければ幸いです。

今後、シヤチハタの技術や研究の紹介を、これからも続けていく予定です。もっと掘り下げた内容をお伝えしますので、ご覧いただければ幸いです。取材・執筆:角尾舞

撮影:小野真太郎

「シヤチハタの捺しごと」

Vol.03 建設現場のシヤチハタ

https://sndc.design/news/2134/

Vol.02 シヤチハタが釣り道具? イレグイマーカー開発秘話

https://sndc.design/news/802/

ニュース一覧に戻る